Ihr Atelier als Kommunikationsraum

Erinnerung an Bärbel Bohley (1945-2010)

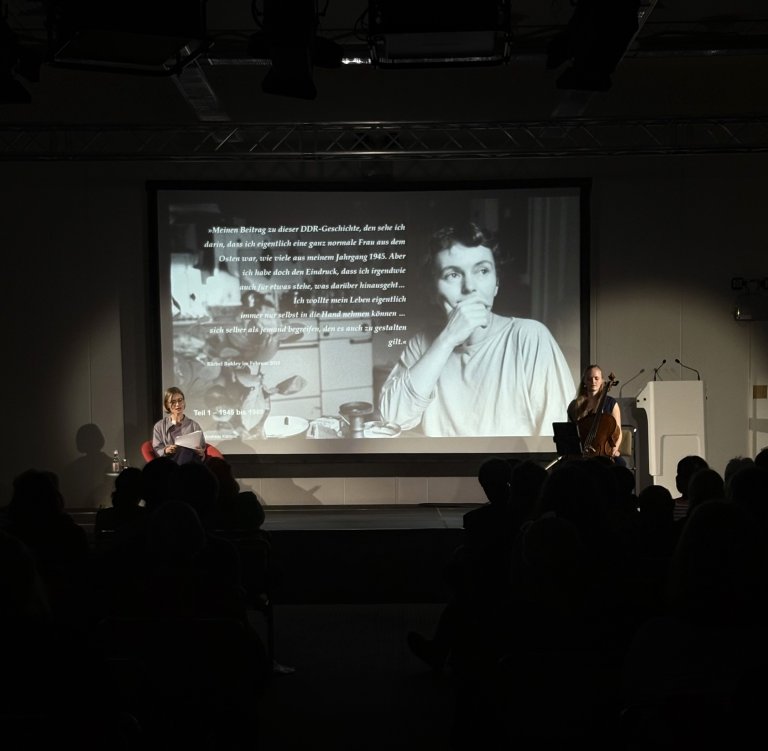

Bärbel Bohley hätte in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert. Am 11. September jährte sich ihr Todestag zum 15. Mal. Mit einer Lesung und einer Podiumsdiskussion erinnerten Bürgerbüro e.V. und Robert-Havemann-Gesellschaft e.V. an diesem Tag zusammen mit 70 Gästen an ihre Mitbegründerin.

Video: Bärbel Bohley - "Manchmal ist Kunst abwesend!", 11.09.2025 / Priska Bertram

Hildigund Neubert, Vorsitzende des Bürgerbüro e.V.:

Wie nähert man sich den Heldengestalten, die einem in der eigenen Lebenszeit so begegnen? Ehrhart Neubert musste darüber mal einen Text schreiben. Darin zitiert er Sören Kierkegaard: „Wenn auch der Erfolg die ganze Welt erfreuen kann, dem Helden kann er nicht helfen; denn den Erfolg bekam [d]er erst zu wissen, als alles vorbei war; und nicht dadurch wurde er ein Held, sondern dadurch, dass er anfing.“[1].

Bei aller Ambivalenz zum Heldenbegriff hat Ehrhart es dann doch versucht, die DDR-Oppositions-Helden zu beschreiben:

„Die Akteure handelten unter den Rahmenbedingungen der Diktatur, die sie durch ihr Handeln und Sprechen veränderten, ohne dass sie die den Lauf der Dinge planen und vorweg übersehen konnten. Dass schließlich die Ergebnisse die Vorstellungskraft und die kühnen Phantasien der Akteure überboten, war das Außergewöhnliche.

Natürlich waren die Oppositionellen nicht plan- und konzeptionslos. Gezielt und bewusst waren die Handlungsfelder ausgesucht. Dazu gehörten die Antizipation der Zivilgesellschaft, das Ringen um verlässliches Recht, die Verteidigung der eigenen Identität oder auch die Rückeroberung der von den Herrschenden okkupierten Geschichte. Das wohl wichtigste und sinnfälligste Handlungsfeld von Oppositionellen im Machtkampf war die Sprache.“

Ich habe mich in Texten von Bärbel Bohley selbst, in den zahllosen Erwähnungen in Ehrhart Neuberts Büchern und in einem gemeinsamen Buch, das sie 1998 herausgebracht haben[2], auf die Suche begeben, und fand dabei, dass Bärbel in dieser Beschreibung der „DDR-Oppositions-Helden“ gut getroffen ist. Vielleicht kann ich so ein wenig die Bedeutung erfassen, die Bärbel Bohley für uns in der Opposition damals hatte. Und warum vieles davon noch in unsere Zeit spricht, von der doch manche meinen, sie sei so unerhört anders. Es ist also ganz eklektisch, kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber vielleicht ein Erinnerungsimpuls, dem viele von Ihnen viele Farben, Klänge und Gerüche hinzufügen könnten.

Mir steigt der Geruch von Gänsebraten in die Nase. Bei einer Einladung zu einem solchen erzählte sie uns von einem eigenen Versuch mit dem Geflügel. Sie war wohl an einen alten Ganter geraten, der mit keiner Temperatur und keiner Garzeit zu erweichen war und letztlich, nach Verzehr aller Beilagen, den Katzen im Hinterhof der Fehrbelliner Str. 91 angeboten wurde. Aber auch die scheiterten an ihm. Wir hatten vor uns die Vorstellung einer verzweifelten Bärbel in heiligem Zorn ….

In allen umfassenden Schriften über die „Geschichte der Opposition in der DDR 1949 bis 1989“ findet Bärbel Bohley, eine kleine Frau, Künstlerin, die meiste Zeit ohne feste Anstellung und in prekären Verhältnissen, häufige Erwähnung, kaum 10 Oppositionelle spielten eine vergleichbare Rolle wie sie.

Sie war, zwei Wochen nach dem Tag der Befreiung in Berlin geboren, ein Kind der Kriegszeit. Aufgewachsen in den Trümmerlandschaften der zerbombten Stadt, als Arbeiterkind vom kommunistischen System insofern bevorzugt, dass sie Abitur machen konnte, und absolvierte dann eine ökonomische Ausbildung. Offenbar hat sie das sehr gut gemacht, so dass sie anschließend selbst Ausbilderin wurde. Ganz offensichtlich reichte Bärbel Brosius die Arbeit im sozialistischen Lehrbetrieb aber nicht. Das Kunststudium von 1969 an (24jährig) bis 1974 in Berlin Weißensee eröffnete ihr neue Ausdrucksmöglichkeiten und Sprachhorizonte. Sicher spielte dabei auch die Beziehung zur Bohley-Familie eine Rolle, in der Anpassung kein Lebenskonzept war.

Dennoch stieg sie - eine junge sprachfähige Person - im Verband Bildender Künstler auf. Als freie Denkerin, als Frei-Sprecherin eckte sie aber alsbald an. Die Zumutungen der Einführung des Wehrkundeunterrichts 1978und dann 1982 des Wehrgesetzes, das für den Fall der Mobilmachung Frauen als Militärs vorsah, löste die Gründung von Frauen für den Frieden aus. Von da an war sie eine der hörbaren und gehörten Stimmen in der Bürgerrechtsbewegung. Immer klar, glaubwürdig, emotional.

Dabei war sie nicht frei von Ängsten (das wäre dumm gewesen).

In einem Brief an Frauen für den Frieden in Westberlin schrieb sie am 18. November 1983: „Ich schreibe … in dem Gefühl, dass ich bald verhaftet werde.“ Und dann fährt sie fort: „Es ist ein Irrtum der Staatssicherheit, zu glauben, dass es in der Friedensbewegung „Rädelsführer“ gibt, die man nur ins Gefängnis stecken muss, um Ruhe vor dem Frieden zu haben. (…) es werden viel, viel mehr Frauen Möglichkeiten der Verweigerung finden.“[3]

Am 12. Dezember wurde sie tatsächlich verhaftet. Ende Januar 1984 konnte die SED-Führung dem Druck von außen und den Protesten im Land nicht mehr standhalten und ließ Ulrike Poppe und Bärbel Bohley wieder aus dem kleinen Knast Hohenschönhausen ins Großgefängnis DDR.

Was sie auszeichnete, war diese Haltung, von sich selbst absehen zu können. Das Gefühl: „Es liegt nicht an mir, sondern an der Gemeinschaft, die etwas will.“

Und bis zu ihrem Ende war es ihr ein Wunder, dass diese Gemeinschaft sich 1989 einstellte. 2006 sagte sie bei einem Vortrag: „Ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich bin von den Musen geküsst worden. Es sprach sozusagen aus mir. Ich hatte das Gefühl, ich kann eigentlich gar nichts Falsches sagen, Hauptsache man sagt das, was man wirklich im Innersten fühlt. Was man lange schon in sich gefühlt hat und was niemand hören wollte, bis auf ein paar Freunde am Küchentisch, in diesen kleinen Oppositionsgruppen.“[4]

Die Kunst und die Sprache und das Gefühl aus dem Innersten – im umfassenden Sinne das „Leben in der Wahrheit“, das wurde in der Revolution plötzlich die treibende Kraft. Das ist es, was unser Gefühl bei den Geschichten vom Herbst 1989 so hoch hebt und uns über die Zeit verbindet.

Bärbel stand in dieser Szenerie mit einer selbstbewussten Bescheidenheit, die einerseits Vertrauen stiftete und sie andererseits unangreifbar machte. Auch in der „Prenzelbergszene“ und in den oppositionellen Gruppen gab es Ehrgeiz und Eifersüchteleien (die dann gern von der Stasi verschärft und aufgebläht wurden). Bei Bärbel hatte man, auch heute noch beim Lesen ihrer Texte, den Eindruck, dass sie davon frei war. Und das blieb sie auch nach 1990: Sie wollte kein politisches Mandat, schlug kein Kapital aus ihrer Prominenz von 1989. Vielleicht war es gerade das, was sie zu einem Kraftzentrum der Friedlichen Revolution machte.

Rückblickend sagte sie einmal: „Erst nach '89 hatte ich die Freiheit mein Leben selbst zu gestalten und Entscheidungen zu treffen. Ich habe mir ausgesucht, wohin ich gehe, was ich mache: Wo will ich politisch aktiv sein? In Bonn oder an der Basis oder in einem anderen Land? Will ich mit Politik mein Geld verdienen, mit der Malerei oder was will ich machen? Wo will ich leben? Wie will ich leben?“[5]

Sie hat weiterhin genau beobachtet und wahrgenommen, wie es Menschen mit der neuen Zeit ging, die Schwierigkeiten mit der anstrengenden Freiheit, das schnell wieder aufkeimende Selbstbewusstsein der Altkader, die Schmerzen der von der Diktatur Traumatisierten …

Ich glaube, nur in Bärbels Atelier konnte es 1995 zu dem Treffen mit Helmut Kohl kommen, bei dem die Gründung des „Bürgerbüros zur Aufarbeitung von Folgeschäden der SED-Diktatur“ verabredet wurde. Da saßen mit Freya Klier, Konrad Weiß, Wolfgang Templin, Günter Nooke und Ehrhart Neubert Leute, die inzwischen an ganz unterschiedlichen Politikorten aktiv waren. Hier gab es das Gemeinsame: Die Sorge für die Menschen, die anhaltend unter der Verfolgung durch den SED-Staat litten.

In dem gemeinsamen Buch von 1998 schrieben Bärbel und Ehrhart: „Dazu ist, wie es einmal einer unserer Freunde sagte, … ein Schuss bürgerrechtlicher Naivität im Spiel. Aber möglicherweise [drängt sich dieser Eindruck auf,] weil wir die kurzen und direkten politischen Zugänge mögen. Wir wagen es trotzdem immer wieder. Schließlich haben sich, was sich 1989 wohl am deutlichsten zeigte, auch die Politik und die Politikwissenschaften so gründlich geirrt, dass wir gar nicht so schlecht abschneiden.“[6]

Überhaupt, das Atelier als Kommunikationsraum! Es ist ein Montagabend Anfang 1995, das Atelier im Erdgeschoss in der Fehrbelliner Straße ist so weit aufgeräumt, dass möglichst viele Stühle Platz haben. Soiree, Salon bei Bärbel Bohley. Viele bekannte Gesichter, aus der „Prenzelbergszene“, die Dichter und Erzähler, die Autoren des Samisdat, die Sänger und Maler, langjährige Freunde, die seit 1989 ihre Wege in verschiedene Parteien, Initiativen, Behörden, Medien gegangen sind. Neu gewonnene Freunde aus Politik, Journalistik, Kultur und Wissenschaft. Wer eingeladen ist, versucht auch unbedingt zu kommen.

Es gibt einen Gesprächsimpuls eines besonderen Gastes. Und dann entspinnt sich tatsächlich ein Gespräch. Nicht ohne Eifer, voller Neugier, mit immer wieder neuen Aspekten. Manchmal gibt es weite Bögen, nur selten rückt die Gastgeberin mal wieder näher zum Thema. Es muss kein Ergebnis geben, aber Denkanstöße gibt es für alle. Allmählich löst sich die große Gesprächsrunde auf, der Tee ist ausgetrunken, Wein hilft weiter. Oft wird es spät. Bis sie auf den Balkan ging, hat Bärbel Bohley diese Salons abgehalten, in bester Berliner Tradition. Eine Weile haben wir dann in unserer Wohnung die Salons fortgeführt, aber das Erdgeschoss-Atelier und die Gastgeberin fehlten.

Dies ist wohl etwas, was Bärbel auszeichnete: Sie konnte Menschen ins Gespräch bringen.

Den direkten politischen Zugang und Menschen, die das Reden brauchten, beides suchte sie wohl auch bei Ihren Einsätzen auf dem Balkan, direkte Hilfe für die schwächsten: Kinder im Krieg. Ihre Frage war, wie das Gespräch der Menschen untereinander so hatte abreißen können, und wie könnte es wieder beginnen? Diese Arbeit schenkte ihr dann auch ihren Mann Dragan Lukic, der mit seiner Familiengeschichte die Integration der jugoslawischen Kulturen geradezu verkörperte.

Mir scheint, Bärbels Leidenschaft war die Kommunikation.

Kommunikation mit den Mitteln der Sprache, mit denen der Kunst, auf der Straße, in der Gruppe, im Samisdat. Der Austausch mit Menschen, die sie interessierten, belebte sie. Das Gespräch über das Leben und die Erfahrungen der Menschen, eine wirkliche Neugier darauf, wie andere es sehen und bewältigen, regte sie an. Gern wüsste ich, woraus sie dieses Vertrauen schöpfte, das Vertrauen in ihr eigenes Empfinden und Denken, in den guten Willen der meisten Menschen.

Sie war ja nicht naiv. Sie hatte ein feines Gespür für die Wahrhaftigkeit. Als wir sie 1989 für die Mitarbeit im Demokratischen Aufbruch werben wollten, lehnte sie ab mit der Bemerkung Schnur sei „falsch“. Sie konnte es natürlich nicht beweisen, sie vertraute ihrem Gefühl. Da war dann nichts zu machen, sie umstimmen zu wollen war aussichtslos. Wir erfuhren nur wenige Monate später, wie recht sie hatte.

Sie nahm auch die Erfahrungen mit diesen ihr feindlichen, bösen Menschen auf, die nicht guten Willens waren. Aber auch die gab sie nicht auf. Über die Vernehmer im Stasigefängnis Hohenschönhausen sagte sie 2006: „auch die Stasi wollte erlöst sein und das glaube ich ganz sicher.“[7]

Leben ist Kommunikation, in ihr ist die ständige Bewegung, in ihr die Chance auf Beziehungen, neue Ideen, auf Veränderung. Die Menschen zum Sprechen zu ermutigen, hielt sie für das Wichtigste. In dem Samisdatheft URKUNDE 40 JAHRE, das sie im Sommer 1989 zusammen mit Katja Havemann erarbeitete, veröffentlichte sie Interviews, in denen sie Menschen die Fragen stellte, die nicht ausgesprochen wurden.

1989 war das ihre Diagnose, ihre Beobachtung: „Wir liegen in Ketten, man hat uns den Mund gestopft, aber wir könnten noch frei sein. Wir haben keinen Pass, aber wir sind noch reich. Wir sprechen noch deutsch ... aber wir können uns nicht mehr verständlich machen. Haben wir uns die Sprache rauben lassen, und sind wir ein knechtisches Volk geworden? Oder haben wir sie [die Sprache] … selbst im Stich gelassen, indem wir uns an den Lügen beteiligt haben?“[8]

Und im September: Ihr kennt das alle, beginnt der Aufruf zum Neuen Forum: „In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört.“ „Wir verzetteln uns in übelgelaunter Passivität und hätten doch Wichtigeres zu tun für unser Leben, unser Land und die Menschheit.“[9]

Die offene, wahrhaftige Rede und Verständigung ist vielleicht so etwas wie ein Lebensthema von Bärbel gewesen. Ein Thema, das uns heute anders, aber nicht weniger drängend aktuell ist. Aber das ist ein weites Feld.

Deswegen möchte ich schließen mit dem Brief, den Ehrhart „mit nie aufgegebener Verehrung“ an Bärbel zu ihrem 65. Geburtstag im Mai 2010 geschrieben hat:

„… Du verkörperst ja selbst als private und öffentliche Person die nie vergeblichen Hoffnungen auf die Zukunft, auf Kommendes und Überraschendes.

Das gehört zu dem, was Du vielen anderen gegeben und geschenkt hast.

Dafür möchte ich Dir danken.“

[1] Kierkegaard, S.: Religion der Tat. Leipzig 1911. S. 200; aus Neubert, E., „Heldengestalten“ und „Alltagsfiguren“: Akteure der deutschen Demokratiegeschichte.

[2] Bohley, B., Neubert, E., Wir mischen uns ein. Ideen für eine gemeinsame Zukunft, Herder Spektrum 1998.

[3] Neubert, E., Geschichte der Opposition, S. 496.

[4] Bohley, B., Augsburg 2006 über das Lebensgefühl von 89.

[5] Bohley, B., Augsburg 2006.

[6] Bohley, B., Neubert, E., Wir mischen uns ein, Herder 1998, S. 11.

[7] Bohley, B., Augsburg 2006.

[8] URKUNDE 40 JAHRE, Samisdat, September 1989, Editorial von Bärbel Bohley.

[9] Aufbruch 89, NEUES FORUM, Aufruf 10. September 1989.

Die Veranstaltung zur Erinnerung an Bärbel Bohley am 11.09.2025 war eine Kooperation von Bürgerbüro e.V. zur Aufarbeitung von Folgeschäden der SED-Diktatur und der Robert-Havemann-Gesellschaft e. V.

Herzlichen Dank allen Mitwirkenden, besonders:

- Hildigund Neubert, Bürgerbüro e. V. zur Aufarbeitung von Folgeschäden der SED-Diktatur

- Rebecca Hernandez Garcia, Robert-Havemann-Gesellschaft e. V.

- Alexandra Finder, Schauspielerin, Lesung aus der Textsammlung "Bärbel Bohley – Manchmal ist Kunst abwesend!"

- Karolin Spegg, Cellistin

- Ralf Hirsch, Initiative Frieden und Menschenrechte

- Irena Kukutz, Frauen für den Frieden, NEUES FORUM, Textsammlung "Bärbel Bohley – Manchmal ist Kunst abwesend!"

- Tina Krone, Frauen für den Frieden, NEUES FORUM, ehem. Archivleiterin der RHG

- Jacqueline Boysen, Journalistin, Moderation

gefördert durch: